|

住民が「補助参加」を申立て、3万人を越す「陳情署名」 |

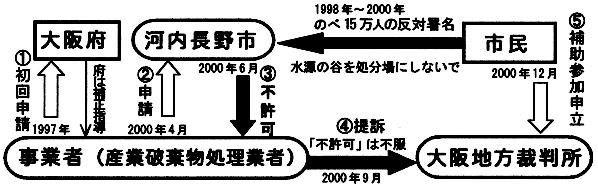

| (1)白熱の討論で「補助参加」の方針を決定 自治会では、平成12年11月16日の第1回公判を前に、環境保全対策委員会を中心に「どうしたら裁判に勝てるのか?」真剣に何回も話し合いました。 業者の「訴え」の中心は「市の指導に従い、書類はすべて整えてきた。"補正"の必要は無いので許可されるものと思っていた。不許可は唐突であり、市長の行為は条例を逸脱し、行政の裁量権を越えたものだ」ということです。 それに対し、河内長野市が11月9日に裁判所に提出した「答弁書」の内容は、「条例にもとづいて"補正指導"したが、業者が拒否したので許可の判断に必要な資料に不足を生じた。そのため不許可にしたまでで、手続き上、不当ではない」というものです。 対策委員会では、公判でのやり取りが、単なる"行政上の手続き"のことに終始していてよいのか? 市長が議会で不許可の理由にあげた①議会が請願を全会一致で採択し②市民が埋立てに不安を持っている、つまり「水と環境を守るために埋立てをやめさせなければならない」という、我々が一貫して運動してきた内容で大きく争って行くべきではないのか? 住民自身が裁判に直接関わっていく方法はないのか? 等など熱心な討論が続きました。 「日野谷裁判第1回公判」に参加の市民ネットワークの皆さん。 (地方裁判所正面にて) (平成12年11月15日)  その結果、①住民の願いが裁判所に届く大きな世論を作っていくことをめざしつつ、②当面、「裁判への補助参加」を求めて運動して行こう、③公判には毎回できるだけ大勢が参加して傍聴席を埋めつくそう、④そのための資金を特別に作ろう、ということになりました。民事訴訟法第42条には「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することが出来る」とし、同43条では「補助参加人は、参加の趣旨・理由を明らかにして、裁判所に申出る」となっています。裁判長がこの申出を認めれば、住民は代理人(弁護士)を立て、市側とともに被告席に立ち、直接裁判に関わって行くことができます。 方針が決まると、自治会役員会と対策委員会は、3地区に分かれて方針の説明を兼ねた「勉強会」を開くとともに、「住民集会」を開催して熱のこもった方針討論を行いました。それを受けて「自治会臨時総会」が開かれ、①裁判への「補助参加」を申し立てる②裁判費用のため特別会計を立ち上げ、裁判終了まで毎月の自治会費を値上げする③あわせて会員にカンパを訴える、ことを決めました。 自治会役員は、12月21日の第2回公判に向けて、会員宅を1軒1軒訪問して代理人への「委任状」とカンパを集めていきました。その結果、1,045名の委任状と数十万円のカンパが寄せられました。 (2)住民代表が堂々の「意見陳述」、2751人が「補助参加」を申立て 第2回公判では、裁判長席に「委任状」がうずたかく積まれ、代理人の弁護士6人が市側弁護士とともに着席、住民代表の「意見陳述」をさせるよう裁判長に訴え、次回に行うことが決まりました。 平成13年2月15日の第3回公判には、自治会員93名をはじめ総勢120名がバス2台で傍聴に参加、住民代表の高森康彦氏がA4判19頁に及ぶ「陳述書」を裁判長に提出するとともに、「日野谷」の立体模型を持込み、10分間にわたって「意見陳述」を切々、堂々と行いました。「陳述書」は数回にわたって対策委員会で検討したもので、自然豊かな日野谷の描写から始まり、埋立て計画の詳細とその危険性、住民の反対運動の経過と市および市議会の対応、不誠実な業者の実態、そして住民が裁判への「補助参加」を申し立てた切実な理由等からなる、膨大かつ重みのある内容でした。なおその後、水利組合はじめ市内住民から寄せられた「申立書」が追加提出され、補助参加の申立て人は合計2,751人となりました。 また河内長野市環境を守る市民ネットワークと自治会では、山下郁夫裁判長に対し「市民代表の"補助参加"の許可をお願い」する『陳情署名』運動を行ってきました。これには市内外の多くの団体や自冶会から大きな協力が寄せられ、6月5日までに3万人を越す署名を裁判長に提出しました。 |